Livre du Bicentenaire (Coiffard, 2008)

L’Anthologie

Auteur : Joël Barreau

Jules Vallès

La première référence précise au Lycée de Nantes sous la plume de Jules Vallès se trouve dans une chronique du journal Le Présent du Ier septembre 1857. Jules Vallès a alors vingt-cinq ans. A partir de cette date, il reviendra fréquemment, dans divers écrits, sur ses années de lycéen, et cela jusqu’à la fin de sa vie, puisqu’un an avant sa mort, en 1884, il publie en feuilletons ses Souvenirs d’un étudiant pauvre, dont de nombreuses pages concernent son séjour au lycée. Tout se passe comme s’il n’en avait jamais fini de régler ses comptes avec le lycée ou, plus généralement, avec le système d’enseignement secondaire de l’époque ou, plus généralement encore, avec toutes les formes de l’autorité (celle du père, des professeurs, de l’administration…)

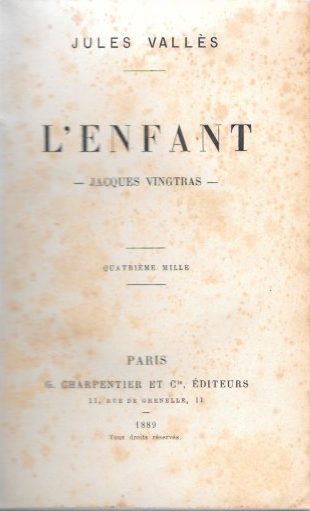

De toutes ces évocations les plus connues se trouvent dans L’Enfant et Le Bachelier, où il se raconte, plus ou moins fidèlement, à travers l’autobiographie de Jacques Vingtras. N’oublions pas toutefois que la recherche de l’effet humoristique, le point de vue ironique et la mise en scène orientée de ses souvenirs font que bien des événements rapportés, bien des anecdotes racontées sont sans doute de pures fictions.

Fils d’un instituteur d’origine paysanne pour qui l’enseignement, malgré les maigres salaires, représentait une promotion sociale, Jules Vallès, né au Puy en 1832, n’arriva à Nantes qu’en décembre 1845, lorsque son père y fut nommé professeur de sixième au Collège Royal (rappelons que les lycées napoléoniens prirent le nom de Collèges Royaux sous la Restauration). Le proviseur est alors Jean-Baptiste Jullien et la classe de troisième, où entre Jules Vallès, a pour professeur principal, c’est-à-dire pour professeur de lettres, Eugène Talbot, qui est âgé de trente ans et vient tout juste de passer l’agrégation. Le portrait qu’en fait Jules Vallès dans L’Enfant, sous le nom de Larbeau, est peu complaisant (Pléiade II, p. 292-293) :

J’ai pour professeur un petit homme à lunettes cerclées d’argent, au nez et à la voix pointus, avec un brin de moustache, des bouts de jambes un peu cagneuses, – elles ne l’empêcheront pas de faire son chemin -, insinuant, fouilleur, chafouin, furet, belette, taupe : il arrive de Paris, où il a été reçu un des premiers à l’agrégation ; il y a laissé des protecteurs que son esprit de gringalet amuse ; il en a rapporté une femme amusante, jolie, et qui doit trouver tous ces provinciaux bien sots.

M. Larbeau, c’est son nom, se fiche un peu de ses élèves, il est caressant avec les fils des influents qu’il ménage et auprès de qui il a conquis une popularité parce qu’il les traite comme de grands garçons, mais il n’est pas rosse pour les autres. Pourvu qu’on rie de ce qu’il dit ! Il fait des calembours et propose quelquefois des charades ; on l’appelle le Parisien.

Je crois qu’il me trouve un peu couenne, parce que ses blagues ne m’amusent pas ; puis, il a entendu dire, par un camarade qui prend des répétitions avec lui, que j’ai voulu être cordonnier et que maintenant j’aimerais être forgeron. Je lui semble commun ; ma mère d’ailleurs lui paraît vulgaire et mon père lui fait l’effet d’un pauvre diable. Mais il ne me tourmente pas, il a l’air de me croire, même quand je dis que j’ai oublié mes devoirs, ou que je me suis trompé de leçon.

A la fin de l’année, aux compositions de prix, il nous lit des romans de Walter Scott.

C’est cette même année qu’eut lieu l’anecdote suivante, à moins qu’elle n’ait été inventée de toutes pièces par Vallès (Pléiade II, p. 302-304) :

Ma mère ne se contente pas de me commander la chasteté pour les mots, elle veut que je joigne l’élégance à la pudeur. Elle a eu l’idée de me faire donner des leçons de « comme il faut ».

Il y a monsieur Soubasson qui est maître de danse, de chausson et professeur de « maintien ». C’est un ancien soldat, qui boit beaucoup, qui bat sa femme, mais qui nage comme un poisson et a une médaille de sauvetage. Il a retiré de l’eau l’inspecteur d’Académie qui allait se noyer. On lui a donné cette chaire de chausson et de danse au lycée en manière de récompense et de gagne-pain. Il y a adjoint son cours de maintien, qui est très suivi, parce que monsieur Soubasson a la vue basse, l’oreille dure, aime à téter, et qu’en lui portant aux lèvres un biberon plein de tord-boyaux, on est libre de faire ce qu’on veut dans son cours.

Dieu sait ce qu’on n’y fait pas !

Mais moi, j’ai des leçons particulières en dehors du lycée. Monsieur Soubasson vient à la maison. Il amène son fils, que mon père saupoudre d’un peu de latin, et en échange monsieur Soubasson me donne des répétitions de maintien.

Ma mère y assiste.

– Glissez le pied, un, deux, trois, – la révérence ! – souriez !

– Tu entends, Jacques, souris donc ! mais tu ne souris pas !

Au bout de deux mois, c’est à peine si je suis en état de faire une révérence à trois glissades ; en tout cas, je suis incapable de parler en même temps. Il faut pourtant que tout ce temps-là n’ait pas été perdu, que je mette en pratique, tôt ou tard, mes leçons d’élégance et que je fasse plus ou moins honneur à monsieur Soubasson, à ma mère.

«Jacques, nous irons samedi voir la femme du proviseur. Prépare ton maintien».

J’en serre l’auriculaire avec frénésie, je fais et refais des révérences, j’en sue le jour, j’en rêve la nuit !

Le samedi arrive, nous allons chez le proviseur en cérémonie.

«Pan, pan !

– Entrez

Ma mère passe la première, je ne vois pas comment elle s’en tire, j’ai un brouillard devant les yeux.

C’est mon tour !

Mais il me faut de la place, je fais machinalement signe qu’on s’écarte.

La compagnie, stupéfaite, se retire comme devant un faiseur de tours.

On se demande ce que c’est : vais-je tirer un baguette, suis-je sorcier ? Vais-je faire le saut de carpe ? On attend.

J’entre dans le cercle et je commence :

Une – je glisse.

Deux – je recule.

Trois – je reviens, et je fends le tapis comme avec un couteau.

C’est un clou de mon soulier.

Ma mère était derrière modestement et n’a rien vu.

Elle me souffle :

«Le sourire, maintenant !»

Je souris.

«Et il rit, encore !» murmure, indignée, la femme du proviseur.

Oui, et je continue à éventrer le tapis.

«C’est trop fort !»

On se rapproche, on m’enveloppe, je suis fait prisonnier. Ma mère demande grâce.

« Mon avancement est fichu pour cinq ans », dit mon père, le soir en se couchant.»

A la rentrée scolaire suivante, Jules Vallès, en classe de seconde, a pour professeur de lettres Auguste Damien, jeune normalien, pour lequel, toujours dans L’Enfant, il n’est pas plus tendre que pour son professeur de troisième (Pléiade II, p. 318-319) :

Comme mon professeur de cette année est serin ! Il sort de l’École Normale, il est jeune, un peu chauve, porte des pantalons à sous-pieds et fait une traduction de Pindare. Il dit arakné pour araignée, et quand je me baisse pour rentrer mes lacets dans mes souliers, il me crie : « Ne portez pas vos extrémités digitales à vos cothurnes ». De beaux cothurnes, vrai, avec des caillots de crottes et des dorures de fumier.

Cet écart entre les « humanités classiques », sacralisées par l’enseignement secondaire de l’époque, et l’humanité réelle, concrète, écart ici présenté de façon humoristique, est, chez Jules Vallès, l’objet d’incessantes et violentes critiques, comme dans ce passage qui fait suite au texte précédent :

On nous a donné l’autre jour comme sujet : «Thémistocle haranguant les Grecs ». Je n’ai rien trouvé, rien, rien !

« J’espère que voilà un beau sujet, hé !» a dit le professeur en se passant la langue sur les lèvres, une langue jaune, des lèvres crottées.

C’est un beau sujet certainement, et, bien sûr, dans les petits collèges on n’en donne pas de comme ça ; il n’y a que dans les collèges royaux, et quand on a des élèves comme moi.

Qu’est-ce que je vais donc bien dire ?

« Mettez-vous à la place de Thémistocle.»

Ils me disent toujours qu’il faut se mettre à la place de celui-ci, de celui-là, – avec le nez coupé comme Zopyre ? avec le poignet rôti comme Scévola ?

C’est toujours des généraux, des rois, des reines !

Mais j’ai quatorze ans, je ne sais pas ce qu’il faut faire dire à Annibal, à Caracalla, ni à Torquatus, non plus !

Non, je ne le sais pas !

Il faut toujours être près du Janicule avec eux.

Je ne puis cependant pas me figurer que je suis un Latin.

Je ne puis pas !

Ce n’est pas dans les latrines de Vitellius que je vais, quand je sors de la classe. Je n’ai jamais été en Grèce non plus ! Ce ne sont pas les lauriers de Miltiade qui me gênent, c’est l’oignon qui me fait du mal. Je me vante, dans mes narrations, de blessures que j’ai reçues par devant, adverso pectore ; j’en ai bien reçu quelques-unes par derrière.

«Vous peindrez la vie romaine comme ci, comme ça…»

Je ne sais pas comment on vivait moi ! Je fais la vaisselle, je reçois des coups, j’ai des bretelles, je m’ennuie pas mal ; mais je ne connais pas d’autre consul que mon père, qui a une grosse cravate, des bottes ressemelées, et en fait de vieille femme (anus), la mère Gratteloux qui fait le ménage des gens du second.

Mais on peut être un bon élève, et même un élève brillant, sans croire à la valeur des disciplines enseignées : aussi bien Jules Vallès obtient-t-il cette année-là le premier prix d’excellence, le premier prix de thème latin et de thème grec et le second prix de récitation classique ! En revanche, il est fort mauvais en mathématiques, comme il nous le dit dans ses Souvenir d’un étudiant pauvre (Pléiade II, p. 1571) :

En mathématiques, j’étais de la force d’un enfant de huit ans. Il était de mode, au lycée, de mépriser les chiffres, quand on était une espérance ou une gloire de la classe des lettres. Ce n’est pas moi qui avais eu cette vanité. Les professeurs en latin, grec, narration et discours nous l’imposaient. Il semblait acquis que celui qui aimait les chiffres avait une intelligence secondaire, une petite âme de rien du tout, et qu’il n’arriverait jamais à faire honneur à ses maîtres dans la carrière de la vie… Le monde d’alors appartenait aux salivards, aux lâcheurs de harangues, aux faiseurs de discours ; les gens rêvaient, pour leurs fils, la tribune de la Chambre ou une chaire de Faculté. En tout cas, les professeur n’admettaient que la gloire des humanités comme véhicule vers les grades, les honneurs, l’agrégation ou la députation.

En 1847-1848, Jules Vallès est en classe de première (en rhétorique, comme on disait alors) ; il a comme professeur de lettres un certain Sivanne, «un bonhomme qui ne martyrisait personne, écrit-il dans Les Souvenirs d’un étudiant pauvre, et qui ne savait pas grand-chose, heureusement…Il ne nous enseignait presque rien, autant de moins à s’arracher du cerveau !»

A partir de la fin février, avec la chute de Louis-Philippe et l’instauration d’un gouvernement républicain, Jules Vallès s’enflamme pour la révolution et la République. Membre du Club de la jeunesse républicaine de Bretagne et de Vendée fondé par son ami Charles-Louis Chassin, il en devient bientôt le président et fait alors voter par ses camarades lycéens des textes réclamant la suppression du baccalauréat et la reconnaissance des droits de l’enfant ; il ne semble pas qu’il ait pour autant négligé ses études, puisqu’il obtient encore, cette année-là, le prix d’excellence.

Après une année passée à Paris pour y préparer le Concours Général, mais sans succès, il revient à Nantes au lycée (l’ancien Collège Royal est devenu Lycée National sous la Deuxième République), en classe de philosophie pour l’année scolaire 1849-1850. De son professeur de philosophie Albert Lemoine, qui avait obtenu le lycée de Nantes comme premier poste deux ans plus tôt, Jules Vallès nous présente, dans L’Enfant, un portrait peu flatteur suivi d’une anecdote sans doute inventée (rappelons, pour la compréhension d’un passage de ce texte, que, dans L’Enfant, Jules Vallès s’est dépeint à travers l’autobiographie fictive de Jacques Vingtras) :

Le professeur est un jeune homme qui, sorti le premier de l’École normale, a été reçu à l’agrégation le premier ; qui arrive toujours le premier au cours, et qui se présente toujours le premier à l’économat pour toucher ses appointements. Il loge au premier, dans une maison au fond d’une rue lugubre. Au théâtre, il va aux premières, et au premier rang.

C’est sa mère qui a fait cette combinaison : « Je veux que tu sois partout, partout le premier.»

Ce professeur me traite assez bien. Il compte sur moi pour faire le péripatéticien chez lui, dans son jardin. Il avait du monde autrefois, à qui il faisait tirer de l’eau pour arroser son potager ; il n’a plus personne. Il pense que moi, fils de collègue – qui suis d’Eleusis aussi – j’ai l’étoffe d’un disciple et d’un tireur d’eau.

……………………………………………………………………………………….

EN CLASSE

« Monsieur Vingtras, quelles sont les preuves de l’existence de Dieu ? »

Je me gratte l’oreille.

«Vous ne savez pas ? »

Il paraît étonné, il a l’air de dire : « Vous qui arrivez de Paris, voyons ! »

– Gineston, les preuves de l’existence de Dieu ?

– M’sieu, je ne sais pas, il manque des pages dans mon livre.

– Badigeot ?

– M’sieu, il y a le consensus omnium !

– Ce qui veut dire ?… (Le professeur prend les poses de Socrate accouchant son

– Ce qui veut dire… – Pitou, souffle-moi donc !

– Ce qui veut dire (reprend le professeur aidant le malade) que tout le monde est d’accord pour reconnaître un Dieu ?

– Oui, m’sieu.

– Ne sentez-vous pas qu’il y a un être au-dessus de nous ? »

Badigeot regarde attentivement le plafond !

Rafouin y a lancé le matin un petit bonhomme en papier qui pend à un fils au bout d’une boulette de pain mâché.

« Oui, m’sieu, il y a un bonhomme là-haut.

– Bonhomme, bonhomme (dit le professeur qui est myope et n’a pas vu ce qui pend au plafond), mais c’est aussi le Dieu de la Bible. Sa droite est terrible ! »

Le mot ne lui a pas déplu, cependant.

«J’aime cette familiarité, tout de même», disait-il en sortant de la classe. « Il y a un bonhomme là-haut ! Ce cri d’un enfant pour désigner Dieu ! »

Il en a parlé en haut lieu.

« Qu’en dites-vous, monsieur le proviseur ? N’est-ce pas l’enfant qui ne sait rien, parlant comme le vieillard qui sait tout ? – Oui, il y a un bonhomme là-haut ! »

A la classe suivante il s’adresse de nouveau à Badigeot et commence en lui rappelant le mot.

« Il y a un bonhomme là-haut ?

– Non, m’sieu, il n’y est plus. «

Il tenait mal et il est tombé.

(Pléiade II, p. 370-371)

Absolument rétif à l’enseignement d’Albert Lemoine, il semble que Jules Vallès ait abandonné en cours d’année la classe de philosophie pour étudier seul cette matière, comme il le dit dans ses Souvenirs d’un étudiant pauvre (Pléiade II, p. 1 593) : « Nous fîmes mauvais ménage. Je préférai ne plus revenir… Je ne voulus pas rendre les philosophes responsables de la sottise de cet enseigneur de philosophie, et je me mis à les piocher dans mon coin.»

Ayant échoué au baccalauréat en avril 1850, échec causé peut-être en partie par sa façon trop personnelle de préparer l’examen, Jules Vallès, au lieu de redoubler sa classe de philosophie au lycée de Nantes, part à Paris en octobre de la même année pour s’y préparer tout aussi librement au baccalauréat ; mais chaque fois qu’il reviendra à Nantes chez ses parents, qui ne quitteront définitivement la ville qu’en octobre 1853, il sentira peser sur lui la présence menaçante du lycée. Bien des années plus tard, dans Le Bachelier, sa voix frémit encore en l’évoquant (Pléiade II, p. 536-538) :

Mon passé se colle à moi comme l’emplâtre d’une plaie. Je tourne et retourne dans le cercle bête où s’est écoulée une partie de ma jeunesse. Le vieux collège me menace encore de sa silhouette lugubre, de son silence monacal.

Je ne puis entrer dans la ruelle qui longe ses murailles, sans me rappeler les années affreuses, où, quatre fois par jour, je montais ou descendais ce chemin, pavé de pierres pointues qui avaient la barbe verte. Au milieu, quand il pleuvait, courait un flot vaseux qui entraînait des pourritures.

En été, il y faisait bon, quelquefois ; mais mon père me disait : « Repasse ta leçon », et je n’avais pas même la joie de renifler l’air pur, de regarder se balancer les arbres de la grande cour, troués par le soleil et fourmillant d’oiseaux.

…………………………………………………………………………………

A travers la grille du collège j’aperçois la cour des classes…

C’est donc là que je suis venu, depuis ma troisième jusqu’à ma rhétorique, avec des livres sous le bras, des devoirs dans mon cahier ? Il fallait pousser une de ces portes, entrer et rester deux heures – deux heures le matin, deux heures le soir !

On me punissait si je parlais, on me punissait si j’avais fait un gallicisme dans un thème, on me punissait si je ne pouvais pas réciter par cœur dix vers d’Eschyle, un morceau de Cicéron ou une tranche de quelque autre mort ; on me punissait pour tout.

La rage me dévore à voir la place où j’ai si bêtement souffert.

En face est la cage où j’ai passé ma dernière année. J’ai bien envie de me précipiter là-dedans et de crier au professeur :

« Descendez donc de cette chaire et jouons tous à saute-mouton ! Ça vaudra mieux que de leur chanter ces bêtises, normalien idiot ! »

Je me rappelle surtout les samedis d’alors !

Les samedis, le proviseur, le censeur et le surveillant général venaient proclamer les places, écouter les notes.

Est-ce qu’ils ne se permettaient pas, les niais, de branler la tête en signe de louange quand j’étais premier encore une fois !

Niais, niais, niais ! Blagueurs plutôt, je le sais maintenant, vous n’ignoriez pas que c’était comme un cautère sur une tête de bois, cette latinasserie qu’on m’appliquait sur le crâne !

Plutôt que de repasser sous ces voûtes, de rentrer dans ces classes, plutôt que de revoir ce trio et de recevoir ces caresses de cuistres, je préférerais, dans cette cour qui ressemble à un cirque, me battre avec un ours, marcher contre un taureau en fureur, même commettre un crime qui me mènerait au bagne ! Oh, ma foi, oui !

BIBLIOGRAPHIE

– L’Enfant et Le Bachelier sont disponibles en plusieurs éditions de poche. Ils ont été également publiés avec de nombreux autres écrits de Jules Vallès, dont les Souvenirs d’un étudiant pauvre, dans la Bibliothèque de la Pléiade.

– Sur la vie et l’œuvre de Jules Vallès, voir dans « Julien / Biographies » la notice biographique qui lui est consacrée.